DigitalBarometer 2025: Zwischen digitaler Balance und Sorge um gesellschaftlichen Zusammenhalt

Die Digitalisierung prägt unseren Alltag tiefgreifend und wirkt als Katalysator für Innovation, Vernetzung und gesellschaftlichen Wandel. Der sechste DigitalBarometer mit dem Schwerpunktthema «Mentale Gesundheit und digitale Welt» zeigt jedoch auch: Die Schweizer Bevölkerung sieht Risiken für mentale Gesundheit, sozialen Zusammenhalt und digitale Souveränität.

Am 21. Mai 2025 wurde der sechste DigitalBarometer veröffentlicht. Die Studie wurde auch in diesem Jahr durch die Stiftung Risiko-Dialog initiiert und umgesetzt und von der Mobiliar Genossenschaft unterstützt. Es handelt sich um eine für die Schweiz repräsentative Studie mit differenzierten Analysen zu verschiedenen Bereichen der Digitalisierung. Durch die jährliche Durchführung der Befragung werden Veränderungen in der Debatte und der gesellschaftlichen Dynamiken aufgezeigt. Die diesjährige Ausgabe sieht einen starken Wunsch nach digitaler Balance, ostellt aber auch eine wachsende Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt fest.

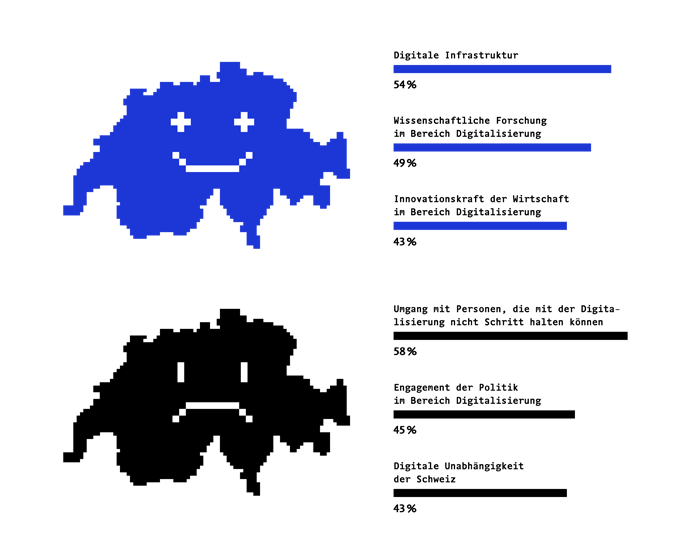

Digitale Schweiz: Top in Infrastruktur, Flop in digitaler Inklusion

Die grössten Stärken der Schweiz im Kontext der Digitalisierung sieht die Bevölkerung bei der digitalen Infrastruktur (54%), der Forschungslandschaft (49%) und bei der Innovationskraft der Wirtschaft (43%). Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse deutlich, wo die Schweizer Bevölkerung die grössten Defizite in der digitalen Entwicklung sieht: Der Umgang mit Menschen, die mit der Digitalisierung nicht Schritt halten können, ist mit 58% der Nennungen die grösste wahrgenommene Schwäche. Dieser Befund hat sich seit der ersten Messung durch den DigitalBarometer 2019 nicht verändert. Auch das fehlende politische Engagement im Bereich der Digitalisierung (45%) sowie die mangelnde digitale Unabhängigkeit der Schweiz (43%) werden kritisch beurteilt.

Mentale Gesundheit: Die Schweiz ringt um digitale Balance

Die Schweizer Bevölkerung bewertet digitale Anwendungen mehrheitlich positiv für ihr Wohlbefinden – besonders Organisations- und Lern-Apps (67%), Gesundheits-Apps (64%) und Messenger-Apps (62%). Auch Games geniessen breite Akzeptanz: Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung spielt täglich, unabhängig von Geschlecht, Alter und Bildung. Knapp die Hälfte (49%) nimmt den Einfluss von Games auf das eigene Wohlbefinden ausserdem als explizit positiv wahr. Kritischer sehen die Befragten soziale Plattformen wie Instagram und TikTok: 39% erleben sie als belastend für das Wohlbefinden, nur 31% als förderlich. Auch zeigt sich in der Bevölkerung ein starker Wunsch nach digitaler Balance: Acht von zehn Personen unterstützen entsprechende Massnahmen im schulischen Kontext (81%) oder die Einrichtung gezielter Offline-Räume (78%).

Starke Gefährdungswahrnehmung bei gleichzeitigem Potenzial für das lokale Engagement

Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung (66%) sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Kontext der digitalen Transformation gefährdet. Besonders Manipulation und Desinformation werden von 78 % als grosses Risiko wahrgenommen. Rund die Hälfte sorgt sich zudem um fehlenden sozialen Austausch und abnehmende Solidarität (51%) sowie zunehmende Polarisierung und Spaltung (45%). Als Chancen zur Stärkung des Zusammenhalts gelten vor allem eine modernere, transparentere Verwaltung (76%) und neue Bildungszugänge (65%). 51% der Befragten messen dem lokalen Engagement im Kontext der Digitalisierung ausserdem besondere Bedeutung bei. «Dieser Befund freut mich ganz besonders», sagt Daniela Ramp, Projektleiterin bei Risiko-Dialog. «Er zeigt, dass die Bevölkerung die Potentiale der Digitalisierung für niederschwelliges und flexibles soziales Engagement als Chance zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts sieht.»

Wo Roboter willkommen sind und wo nicht

Die Schweizer Bevölkerung weist deutliche Wissenslücken im Bereich Künstliche Intelligenz auf: 52% geben an, wenig oder gar nichts darüber zu wissen. Die Akzeptanz von Robotern hängt stark von deren Einsatzbereich ab: Während Operations-Roboter in der Chirurgie mit 59% oder Fahr-Roboter im öffentlichen Verkehr mit 46% eine eher hohe Akzeptanz geniessen, werden beispielsweise Patrouillen-Roboter im öffentlichen Raum mit 30% oder Roboter als Teammitglieder mit 26% seltener akzeptiert. Anna-Lena Köng, Projektleiterin bei Risiko-Dialog, erklärt dies so: «Diese Unterschiede deuten darauf hin, dass Menschen Robotern bei technischen Aufgaben vertrauen, bei sozialen Interaktionen und in sicherheitskritischen Bereichen jedoch zögerlich reagieren».

Fazit: Digitalisierung braucht Wertedialog und Weitsicht

Die Projektleiterinnen Daniela Ramp und Anna-Lena Köng ziehen folgendes Fazit aus dem diesjährigen DigitalBarometer: «Wir werden uns als Gesellschaft künftig stärker mit dem Abwägen von gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Chancen und Gefahren der digitalen Transformation auseinandersetzen müssen. Grundwerte wie Freiheit, Sicherheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit müssen diskutiert und in Einklang gebracht werden, wobei wir lernen müssen, mit Unsicherheiten umzugehen. Die Resultate des DigitalBarometers 2025 machen deutlich: Es braucht einen offenen, inklusiven Dialog über Werte wie Freiheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gleichheit, um die digitale Transformation verantwortungsvoll zu gestalten.

Quelle: Stiftung Risiko-Dialog