Schlecht gelüftet – höhere Ansteckung

Die Luftqualität in Innenräumen hat einen Einfluss darauf, wie viele Covid-Ansteckungen dort stattfinden. Dies zeigt nun erstmals ein Pilotprojekt unter Beteiligung von Empa-Forschern in 150 Schulzimmern in Graubünden. Dabei zeigte sich auch, dass die Luftqualität in vielen Klassenzimmern mangelhaft ist.

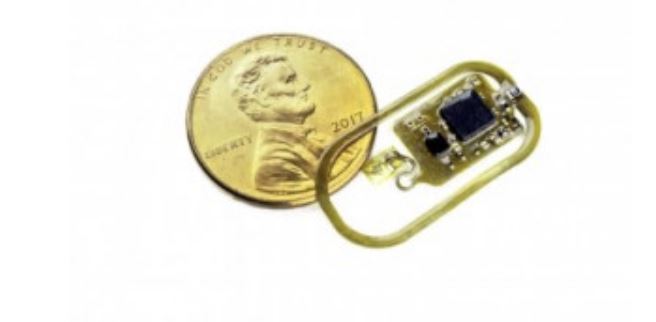

Mit 300 CO2-Sensoren hat das Gesundheitsamt Graubünden zusammen mit Empa-Forschern die Luftqualität in 150 Bündner Klassenzimmern untersucht. Parallel dazu wurde erfasst, zu wie vielen positiven Corona-Testresultaten es in diesen Klassenzimmern kam. Die Auswertung zeigte, dass sich in Klassenzimmern mit schlechter Luftqualität mehr Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonal mit dem Coronavirus ansteckten als in Zimmern, die regelmässig gelüftet werden.

Bei der Übertragung von Sars-CoV-2 spielen Aerosole eine zentrale Rolle: Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, atmen neben CO2 auch Aerosole aus, die mit Viren beladen sind. Je mehr dieser Aerosole in einem Raum zirkulieren, desto höher ist die Gefahr, dass andere Personen im selben Raum sich ebenfalls anstecken; vor allem dann, wenn sie sich längere Zeit im Raum aufhalten. Seit längerem war deshalb vermutet worden, dass die Luftqualität in Klassenzimmern einen Einfluss auf die Ansteckungszahlen in den Schulen hat. Der Pilotversuch in Graubünden weist diesen Zusammenhang nun erstmals auch empirisch und statistisch nach.

Schlechte Luftqualität beeinträchtigt das Lernen

Die Luftqualität wird seit Oktober 2021 in 150 Klassenzimmern von 59 Bündner Primarschulen gemessen. Pro Zimmer wurden jeweils zwei CO2-Sensoren installiert. Eine erste Auswertung, mit Datensätzen erhoben zwischen dem 1. und 19. November 2021, liegt nun vor. Dabei konnte ein statistischer Zusammenhang zwischen den Fallzahlen in den wöchentlichen Schultestungen bei den Schulklassen und der gemessenen CO2-Konzentration im entsprechenden Klassenzimmer festgestellt werden: In schlecht belüfteten Klassenzimmern wurden signifikant mehr Personen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die gemessenen CO2-Konzentrationen zeigen darüber hinaus, dass die Mehrheit der betrachteten Klassenzimmer erhöhte Werte aufweisen. In 60 Prozent der Klassenzimmer liegt der CO2-Gehalt über 2000 ppm (Teile pro Million). Erhöhte CO2-Konzentrationen können die kognitive Leistungsfähigkeit und damit das Lernvermögen beeinträchtigen.

Pressemeldung Empa

Details zur Studie

Wie die CO2-Konzentration in Innenräumen mit der Übertragung von Krankheiten über die Atemluft korreliert, war empirisch bislang noch nicht belegt. In der Pilotphase der derzeit laufenden Untersuchungen liess das Gesundheitsamt Graubünden deshalb in rund 150 Klassenzimmern in 59 Schulen im ganzen Kanton Sensoren installieren, die den CO2-Gehalt der Luft aufzeichneten – jeweils zwei Stück, um die Messungen abzusichern. Sie zeichneten die CO2-Konzentrationen und andere Daten wie Temperatur und Luftdruck fortwährend auf, während wöchentlich Corona-Massentests bei SchülerInnen und Lehrpersonen durchgeführt wurden.

Die nun vorliegenden vorläufigen Ergebnisse basieren auf Messdaten zwischen dem 1. und 19. November. Die Zahl der Infektion pro 100 Schüler, die so genannte Prävalenz, korrelierte dabei mit der gemessenen CO2-Konzentration in den Klassenzimmern. In Schulen mit hohem Risiko lag sie oft über 3’000 ppm (Teile pro Million) – ein Wert, der sehr deutlich über dem empfohlenen Gehalt von höchstens 1’000 ppm liegt.

Um die Abhängigkeit zwischen Infektionsgeschehen und CO2-Gehalt exakt zu beschreiben, genügen Statistiken alleine jedoch nicht. Zudem unterliegt die Analyse der Empa-Forscher gewissen Einschränkungen. So könnte es neben dem «kumulativen» CO2-Gehalt, also der aufsummierten Menge des Gases, womöglich weitere Indikatoren für das Expositionsrisiko gegenüber infektiösen Aerosolen geben.

Deshalb werden die Fachleute noch andere Variablen aus den CO2-Zeitreihen wie die zeitliche Schwankung der Konzentration und Temperaturänderungen analysieren – mit dem Ziel, allfällige Abhängigkeiten zwischen der Prävalenz und den erfassten CO2-Gehalten zu finden.