Welche Marken besonders häufig für Phishing missbraucht werden

Technologie- und Digitaldienste bleiben ein Hauptziel von Phishing – eine wachsende Bedrohung für das Vertrauen der Verbraucher. Dies hält der Cybersicherheits-Dienstleister Check Point Research in seinem aktuellen Brand-Phishing-Trend fest.

Check Point Research (CPR) hat das Brand Phishing Ranking für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Marken, die am häufigsten von Cyber-Kriminellen zum Diebstahl sensibler personenbezogener und finanzieller Daten missbraucht werden, und unterstreicht die ständige Weiterentwicklung von Phishing-Taktiken. Das Check Point Brand Phishing Ranking wird vierteljährlich veröffentlicht und basiert auf Daten der ThreatCloud AI-Plattform von Check Point, dem weltweit grössten kollaborativen Netzwerk für Cyber-Bedrohungsdaten. Der Bericht analysiert Phishing-E-Mails, gefälschte Websites und Imitationsversuche über verschiedene Vektoren.

Microsoft bleibt Spitzenreiter

Gemäss dem Report war auch im 2. Quartal 2025 Microsoft mit 25 Prozent aller Phishing-Versuche die am häufigsten angegriffene Marke. Google folgte mit 11 Prozent an zweiter Stelle, und Apple lag mit 9 Prozent an dritter Stelle. Bemerkenswert ist, dass Spotify zum ersten Mal seit Q4 2019 wieder in die Top-10-Liste aufgenommen wurde und mit 6 Prozent der Phishing-Aktivitäten den vierten Platz belegte. Der Technologiesektor blieb somit die am häufigsten imitierte Branche, gefolgt von sozialen Netzwerken und dem Einzelhandel.

Omer Dembinsky, Data Research Manager bei Check Point Software Technologies, kommentiert: «Cyber-Kriminelle nutzen weiterhin das Vertrauen aus, das Nutzer in bekannte Marken setzen. Das Wiederauftauchen von Spotify und die Zunahme von reisebezogenen Betrügereien, insbesondere im Hinblick auf die Sommer- und Schulferien, zeigen, wie sich Phishing-Angriffe an das Nutzerverhalten und saisonale Trends anpassen. Sensibilisierung, Aufklärung und Sicherheitskontrollen sind nach wie vor entscheidend, um das Risiko einer Kompromittierung zu verringern.»

Nachfolgend finden Sie die Marken, die im 2. Quartal 2025 am häufigsten Ziel von Phishing-Angriffen waren:

- Microsoft – 25%

- Google – 11%

- Apple – 9%

- Spotify – 6%

- Adobe – 4%

- LinkedIn – 3%

- Amazon – 2%

- Booking – 2%

- WhatsApp – 2%

- Facebook – 2%

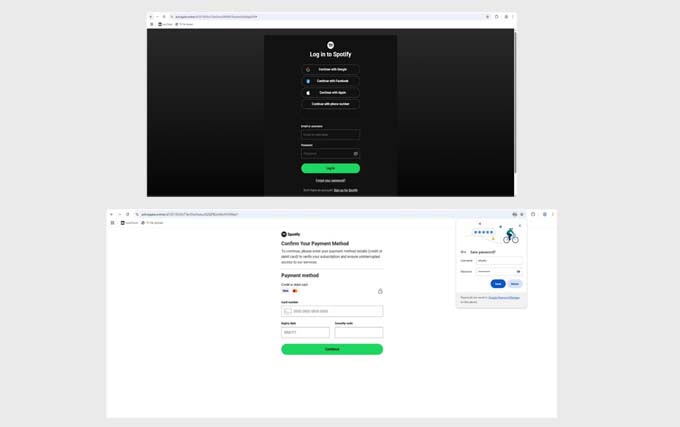

Phishing-Angriff gibt sich als Spotify aus

Einer der bekanntesten Phishing-Angriffe dieses Quartals richtete sich gegen Spotify-Nutzer. Hacker erstellten eine bösartige Anmeldeseite, die unter premiumspotify[.]abdullatifmoustafa0[.]workers.dev aufgesetzt wurde und die Nutzer zu activegate[.]online/id1357/DUVzTTavlOw/CgJiMcgc0fMOJY29SAg5JRoH? weiterleitete. Die bösartige Seite ahmte die offizielle Spotify-Anmeldeseite inklusive authentischem Branding und Design nach. Die Opfer wurden aufgefordert, ihre Benutzernamen und Passwörter einzugeben. Anschliessend wurden sie auf eine gefälschte Zahlungsseite weitergeleitet, auf der versucht wurde, ihre Kreditkartendaten zu stehlen. Mit dieser Kampagne taucht Spotify erstmals seit dem vierten Quartal 2019 wieder in den Phishing-Top-Charts auf, was unterstreicht, dass Unterhaltungsdienste inzwischen ebenso aggressiv ausgenutzt werden wie Technologie-Plattformen.

Ein weiterer wichtiger Trend im zweiten Quartal war die starke Zunahme von Phishing-Domains zum Thema Booking.com. Dabei wurden über 700 neue Domains mit dem Format confirmation-id****.com registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 1000 Prozent im Vergleich zu Beginn des Jahres. Um die Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit zu erhöhen, enthielten viele dieser Domains echte Benutzerdaten wie Namen und Kontaktangaben. Obwohl diese Websites nur kurzlebig waren, veranschaulichen sie die zunehmende Personalisierung sowie die zielgerichteten Möglichkeiten von Phishing-Kampagnen.

Trend: Technologie- und Digitalplattformen unter Beschuss

Auch im zweiten Quartal 2025 war der Technologie-Sektor die Branche, die am häufigsten Opfer von Phishing-Angriffen wurde. Tech-Giganten, wie Microsoft, Google und Apple, sind aufgrund ihrer weit verbreiteten Verwendung in Authentifizierungs- und Produktivitäts-Workflows nach wie vor Hauptziele.

Auch Social-Media-Plattformen, wie LinkedIn, WhatsApp und Facebook, sind weiterhin hochriskante Ziele. Der Einzelhandels- und der Reisesektor – einschliesslich Amazon und Booking.com – wurden von Angreifern ausgenutzt, um aus dem saisonalen Einkaufs- und Reisegeschäft Kapital zu schlagen.

Quelle: www.checkpoint.com/